ワークショップ『祭の山車を紙で作る立版古』

日時:4月28日(日) 、29日(月・祝)16:00-17:30/5月4日(土・祝)、5日(日)、11日(土)、12日(日)、18日(土)、19日(日)15:00-16:30

講師:3331スタッフが作り方を指導します。

料金:¥500(1回)

定員:先着/25名(申込順)

子どもも楽しめる江戸時代の組み立て遊び。

ワークショップでは、会場で展示されている立版古を作ってみるワークショップです。

どなたでも気軽に参加でき、お土産としてもお持ち帰り頂けます。

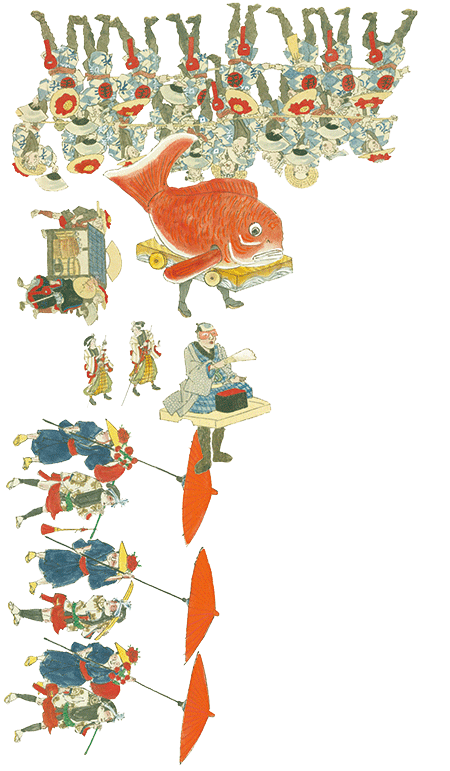

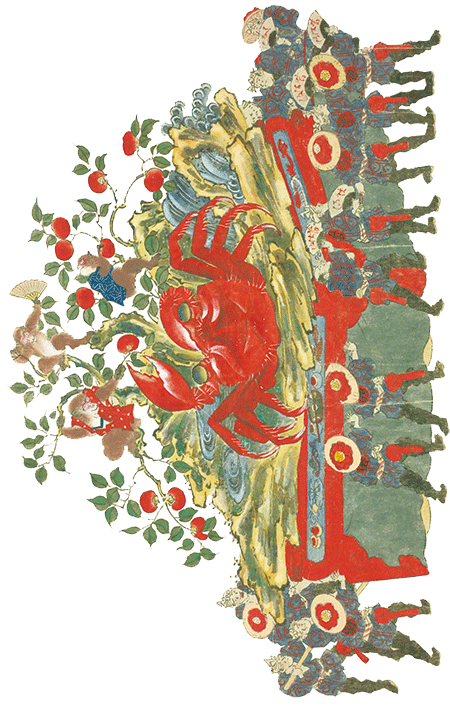

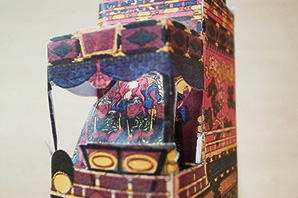

立版古(たてばんこ)は、江戸時代後期から明治期にかけて流行ったおもちゃ絵の一種で、あらかじめ絵柄の印刷された一枚の紙からたくさんのパーツを切り抜き、設計図にそって組み立て、一種のジオラマを完成させて楽しむものです。「組上げ灯籠」「組上げ絵」などともいいます。

歌舞伎の名場面などに題材を取るものが多く、神田明神で所蔵している図版は神田祭で登場する山車を題材に作られているものです。

制作者は絵の才能と同時に、限られたの紙面にうまくパーツを配する技術も要求されます。

おもちゃ絵の中では歴史があり、江戸時代中期にはすでに制作され、江戸時代後期には葛飾北斎らも制作に当りました。

作者の芳藤(1828年~1887年)は、国芳門下で歌川姓を名乗り、号はよし藤、一鵬斎としています。

立版古や双六などのおもちゃ絵を得意とし「おもちゃ芳藤」と呼ばれ、横浜絵・武者絵も多くつくられました。

立版古は、明治時代中期に流行したのちは廃れ、大正時代以降はあまり見かけられなくなります。

江戸時代の町人から親しまれた立版古の遊びを、楽しく体験してみましょう!

今回のワークショップで使用する図版は全て神田明神蔵。

【持ち物】

・ご自身が使いやすいハサミ

*他材料は参加費に含まれます。

申込み方法 *申込み順にて受付致します

メール:ws2@3331.jp、FAX:03-6803-2442

(1)ご希望参加イベント名(複数回実施の場合は日付も)、(2)お名前、(3)お名前、(4)電話連絡先、(5)Eメール

をお知らせください。

お申し込み締め切りは前日正午まで。*定員に達し次第締め切らせて頂きます。

日程:2013年4月27日(土)~2013年5月19日(日)

時間:10:00-19:00(閉場の30分前までの入場可) ※但し、5月12日(日)(神輿宮入)は、20:00 まで

休み:会期中無休

料金:無料

会場:アーツ千代田 3331 1F メインギャラリー

主催・企画:アーツ千代田 3331

後援:一般社団法人千代田区観光協会、神田五軒町々会

企画協力:神田明神、東京大学文化資源学研究室

特別協賛:株式会社精興社

協賛:練成中学校同窓会清風会(練成寄席)

協力:外神田連合各町会、東京藝術大学、金剛流・遠藤勝實、ICHYS GALLERY、都市と祭礼研究会